Adélaïde, rwandaise et française, est aujourd’hui famille d’accueil pour de jeunes réfugiés non francophones, occasion d’exercer, d’une certaine manière, son métier initial de professeure. Elle apprend, transmet les mots, elle qui en a tant manqué.

Présidente de l’Association Cauri (Bègles), qui transmet la mémoire du génocide perpétré contre les tutsis, elle habite dans un petit village du Périgord, où elle retrouve, dans des reliefs plus modestes, un peu de la douceur et de la couleur des collines de son Rwanda de jeunesse, celui d’avant le massacre. Elle parcourt la région dès qu’elle le peut, comme ici, lors d’un entretien avec un cercle de lecteurs à la médiathèque de Terrasson, faisant suite à une rencontre avec une classe de terminale du lycée Saint-Exupéry, spécialisée en Histoire.

« Il faut bricoler la vie, quand « on » a détruit la vie… »

La rencontre commence. Adélaïde cite, en introduction, une survivante de la Shoah qui lui a un jour confié : « Vous savez, nous n’avions pas compris », et elle enchaîne d’une voix douce, ponctuée de longs silences entre ses phrases : « Je pense que ça continue… et ma démarche d’écrire, c’est d’abord pour comprendre moi-même et me mettre à l’abri de moi-même. Quand j’écris, je suis devant une feuille de papier, quand j’écris, c’est pour ne pas parler, justement ! J’écris parce que je n’avais pas de mots, alors que certains écrivent parce qu’ils ont beaucoup de mots. Il faut bricoler la vie, quand « on » a détruit la vie… »

Elle poursuit : « Mes enfants ont été les plus malheureux des enfants, il fallait qu’ils travaillent bien, qu’ils parlent et écrivent parfaitement le français ! Il fallait, il fallait, il fallait ! Ce mouvement, c’était pour ne pas leur dire. Et quand les autres enfants vont en vacances chez leur grand-mère… « Elle est où notre grand-mère ? » demandaient-ils, je détournais le regard pour ne pas qu’ils voient mes larmes. « Votre grand-mère c’est la télé ! ». Je les ai maintenus dans le mensonge pour les protéger du mal. Finalement, j’ai commencé à leur parler avec l’écriture. »

Pas assez de mots

Une de ses amies de l’association CAURI Bègles lit un passage d’un conte rwandais. C’est l’histoire de la première femme qui a osé manger de la viande de chèvre, qui a osé braver l’interdit qui faisait croire aux femmes qu’elles risquaient qu’une barbe leur pousse en cas de désobéissance. Le but réel étant que la viande soit réservée aux maris. Ce conte, dit-elle, c’est celui qu’elle aurait du raconter à ses enfants, le soir, avant de dormir. « Peut-être qu’à travers ce genre d’histoire, ils m’auraient comprise, pardonnée. Certes, je n’ai pas commis de crime, mais j’ai eu des manquements. Je n’avais pas suffisamment de force, pas suffisamment de mots. »

Adélaïde Mukantabana poursuit : « Dans ces contes traditionnels, nulle mention n’est jamais faite des Hutus et Tutsis. Ces entités désignées comme ethnies n’en sont pas ! Les ethnies ne parlent généralement pas la même langue, n’habitent pas les mêmes endroits, n’ont pas les mêmes croyances. Tandis que Tutsis et Hutus parlent la même langue, vont dans les mêmes églises, se marient entre eux, ne sont ni reconnaissables, ni différenciables physiquement. Ce sont des différences établies par la colonisation, d’abord allemande, puis belge, par mandat après 1918, supplantée par la France, dans le désir d’étendre l’influence francophone dans cette région d’Afrique où la colonisation fut plutôt à dominante anglaise. Et la France deviendra le pays le plus lié au génocide des Tutsis.

Impossible sans l’équipement fourni par la France. Le Rwanda n’avait pas les moyens de passer, en 2 ans, de 5000 à 50 000 soldats hutus, parfaitement équipés, en pleine idéologie appelant aux meurtres ! Dans mon récit, je ne consacre qu’une petite partie à la France mais j’invite à lire le rapport de la Commission Duclert (1). Je cite : « Les autorités françaises ont fait preuve d’un aveuglement continu dans leur soutien à un régime raciste, corrompu et violent. L’alignement sur le pouvoir rwandais procède d’une volonté du chef de l’État ».

Enquêter encore

Aveuglement, amitié entre François Mitterrand et Juvénal Habyarimana, parti pris favorable aux Hutus perçus comme dominés et opposants potentiels aux ambitions régionales anglo-saxonnes ? Aux lycéens, elle confie avoir transmis ce message : « si j’étais vous, génération protégée, futurs historiens, je creuserais à partir de maintenant, pour savoir ce qu’a fait mon pays au Rwanda en 1994. Quel a été son rôle dans ce génocide perpétré sous les yeux de la communauté internationale inerte, un génocide télévisé ? »

Résiliences d’écrivains. Adélaïde Mukantabana avance dans son exposé en projetant sur écran des citations d’auteurs ayant écrit sur les génocides. D’abord, un extrait de Moisson de crânes, d’Abdourahman A. Waberi, écrivain djiboutien (2) : « L’innommable, entre chaque aube et chaque crépuscule, 10 000 innocents sont décapités, jetés dans les rivières, jetés en pâture à des chiens, devenus aussi féroces et assoiffés de sang que leurs maîtres, mitraillés, dépecés, violés, brûlés vifs, enterrés vivants, ou précipités dans les fosses septiques, le tout, au milieu des ricanements des mères de familles et de gamins hilares ». Le public des lecteurs est saisi. Un long silence s’installe.

Apprivoiser l’écriture

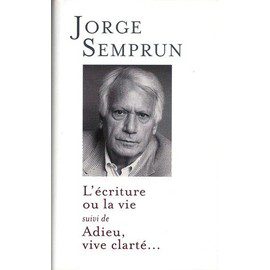

« C’est comme ça que j’ai écrit au départ, en volant des mots à des gens qui ont écrit avant moi. Abdourahman A. Waberi décrit l’atrocité en peu de mots. Il décrit ce que je ne pouvais dire moi-même. Je me servais de textes d’auteurs pour enclencher les miens. Face à cette histoire, dans la mesure où vous ne pouviez comprendre, je n’avais donc rien à dire, mais un jour, j’ai lu Jorge Semprun, écrivain espagnol rescapé des camps de concentration, qui dit dans L’écriture ou la vie : “Comment raconter une réalité peu crédible, comment susciter l’imagination de l’inimaginable, si ce n’est en élaborant, en travaillant la réalité, en la mettant en perspective, avec un peu d’artifice donc”. C’est avec ces mots de Jorge Semprun qu’est née ma vocation d’écrivaine. Il m’a aussi soutenu dans mon écriture, dans ma vie, il m’a donné des outils pour perpétuer la mémoire ! »

Notes. (1) La commission Duclert (Citation Wikipédia) Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis (1990-1994), couramment appelée commission Duclert, est créée le 5 avril 2019 par Emmanuel Macron, pour ouvrir et étudier les archives de l’État français concernant le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Elle est présidée par l’historien Vincent Duclert. Le groupe d’historiens remet son rapport final au président Macron le 26 mars 2021. Il conclut à de lourdes responsabilités du pouvoir français. Toutefois, il écarte le terme de complicité de génocide, l’intention de ce pouvoir français de l’époque, et en particulier de François Mitterrand n’étant pas une volonté génocidaire mais sans doute de maintenir une influence française la plus forte possible sur le pouvoir rwandais, et de démontrer sa fidélité à ses amis au sein de ce pouvoir.

(2) Écrire par devoir de mémoire. En 1997, trois ans après le génocide rwandais, l’écrivain tchadien Nocky Djedanoum initie le projet » Rwanda : écrire par devoir de mémoire « . En 1998, dix écrivains, un cinéaste et un plasticien se rendent à Kigali. Les éditions du Serpent à Plumes publient Moisson de crânes, du djiboutien Abdourahman A. Waberi. Il tente d’expliquer la raison de cette folie collective, de trouver les racines du mal, de ce qu’il appelle “l’inhumanité”. Abdourahman A. Waberi dit « vouloir élever un Panthéon d’encre et de papier à la mémoire des victimes, héler les consciences un brin disponibles ».

La force du témoignage

Adélaide Mukantabana, accepte les invitations des établissements scolaires, des médiathèques, car, parler en tant que survivante, a fortiori d’un génocide à propos duquel beaucoup de Français n’ont pas eu les éléments pour saisir tenants et aboutissants et sont peut-être restés sur une vision stéréotypées de “tribus ou ethnies concurrentes”, voire de ”sauvages s’étant étripées à la machette”, est aussi sa façon de perpétuer et d’apaiser la mémoire. Elle tente à son tour de résoudre la contradiction qu’évoque ainsi Jorge Semprun : ”Le meilleur témoin, le seul vrai témoin, en réalité, d’après les spécialistes, c’est celui qui n’a pas survécu, celui qui est allé jusqu’au bout de l’expérience, et qui en est mort. Mais ni les historiens ni les sociologues ne sont encore parvenus à résoudre cette contradiction : comment inviter les vrais témoins, c’est-à-dire les morts, à leurs colloques ? Comment les faire parler ? Peut-être en lisant les livres des rescapés et en écoutant leurs leçons de vie, d’amour et de résilience ?”